文/蘇碩斌、林月先

書店是都市專屬的風景

思想,應該是奔放的鳥,所以當人仰望天空,腦袋會自由轉動。然而,臺北人的腦袋,在何時開始自由?腦袋內的思想,由何處開始奔放?這段緣起,應該要從一百年前的書店街說起。

書店街,無疑就是指重慶南路,更準確來說,是重慶南路一段北段、忠孝西路至衡陽路的六百公尺。這裡曾是臺灣密度最高的知識火力區,例如東方、商務、三民、正中、世界等等,1950 年代三分之二的臺北市書店及出版社開在這裡,1980 年代中期登記有案的出版社數量高達七十七家。

雖然有書店不等於有思想,但是不要忘記,不論是哲學、小說、政論與詩,都需要書本來承載、都需要書店吸引眾人來傳遞思想到遠處。所以,在空間流動的現代都市才有書店,原本不相識的人,也才能交流生命的故事。

重慶南路的名字雖是戰後才有,但是書店街的規模則可追溯到 1915 年「新高堂書局」新大樓。彷彿偶然、又似必然,一百年前現代臺北的書店街形成與空間大改造,幾乎是同一個步調在發生。

走出臺灣的雕版時代

1915 年時,重慶南路還稱作府前街,原因是其位居臺北府衙之前,算是清代臺北城的遺緒。由一八九八年的小文具商發達為臺灣書店龍頭的「新高堂」,這一年風光蓋起整棟面寬卅公尺、樓高三層、賣場兩百七十坪的紅磚新廈,打開了之後一百年的書店盛世。

新高堂大樓一進門是挑高的明亮大廳,寬敞的一樓是幾座書檯,擺置精巧的文具、現期的雜誌,二樓則密布高聳的書架,立著躺著各樣新書與教科書。全盛時期店員超過三十人,不停上下奔走。書店的節奏,全由店東村崎長昶鎮守一樓櫃檯指揮,若遇嘉賓或鄉親來訪,當時就移到三樓的娛樂間,坐在榻榻米泡茶聊天。

這一棟大樓有何稀奇?新高堂又不是第一天開幕、清末或日治初期也不是沒有書店。然而,賣書的店雖然有,但是放這麼多隨意翻閱的書、吸引各方雲集顧客的書店,卻是臺灣歷史頭一遭。

日治以前,漢文學其實守護著社會的上層階層,艋舺、大稻埕、臺北城構成的三市街也斷開了人們的流通。那個時代,思想不是飛翔的鳥,而是安穩的山,是人們供奉的不動力量。買書讀書的環境,稱之封閉並不為過。

清末臺北的書店,或稱書鋪或書肆,只有艋舺和大稻埕的零星幾家,例如苑芳、建芳。書鋪的商品大概分為兩類:一是科舉啟蒙用的私塾教材,如百家姓、千字文、昔時賢文、四書讀本;二是祭儀日用類書,如通曆、命相醫書、善書鸞冊,或者再一些歌仔冊。至於知識階層吟一首詩作、寫一篇遊記的風雅之作,只有少量收錄在方志,要不就只有作者自印文集饋贈文友。

清末臺灣的書,幾乎都由中國大陸進口,臺南文人施瓊芳回憶,「臺地工料頗昂,所有風世諸書,多從內郡刷來」,就是這樣的現象。臺灣雖在道光年間就有本地印刷工坊,例如臺南「松雲軒刻印坊」,印書內容主要是童蒙讀本、漢學典籍,以及宗教善書。他們的印刷技術,主要是雕版印刷。臺灣舊詩漢文的代表人物連雅堂在一九一五年前後編寫的《臺灣詩乘》有一段:

- 蓋以臺灣剞劂尚少,印書頗難。而前人著作,又未敢輕率付梓,藏之家中,以俟後人;子孫而賢,則知寶貴,傳之藝苑,否則徒供蠹食,甚者付之一炬。

連雅堂文中的剞劂,就是雕版印刷,作法是用一整塊約略書面尺寸的木板,由刻版師逐字篆刻,再送去壓印成書。一本書的完成,是數十個、乃至數百個木雕版細工深刻,固然展現文人獨特的筆風,但是速度實在夠慢,而且雕版承受印壓的數量也有限,所以印量也不能多。雕版印刷搭配舊式書肆,就像連雅堂說的,書的根本是珍藏之「寶貴」。

松雲軒在一九一五年後業務大幅萎縮、幾經讓渡,雕版印刷年代告終,臺灣進入活版盛世。這個時間點,剛好也與新高堂大樓開幕相似,「流動」的世界並非空穴來風。

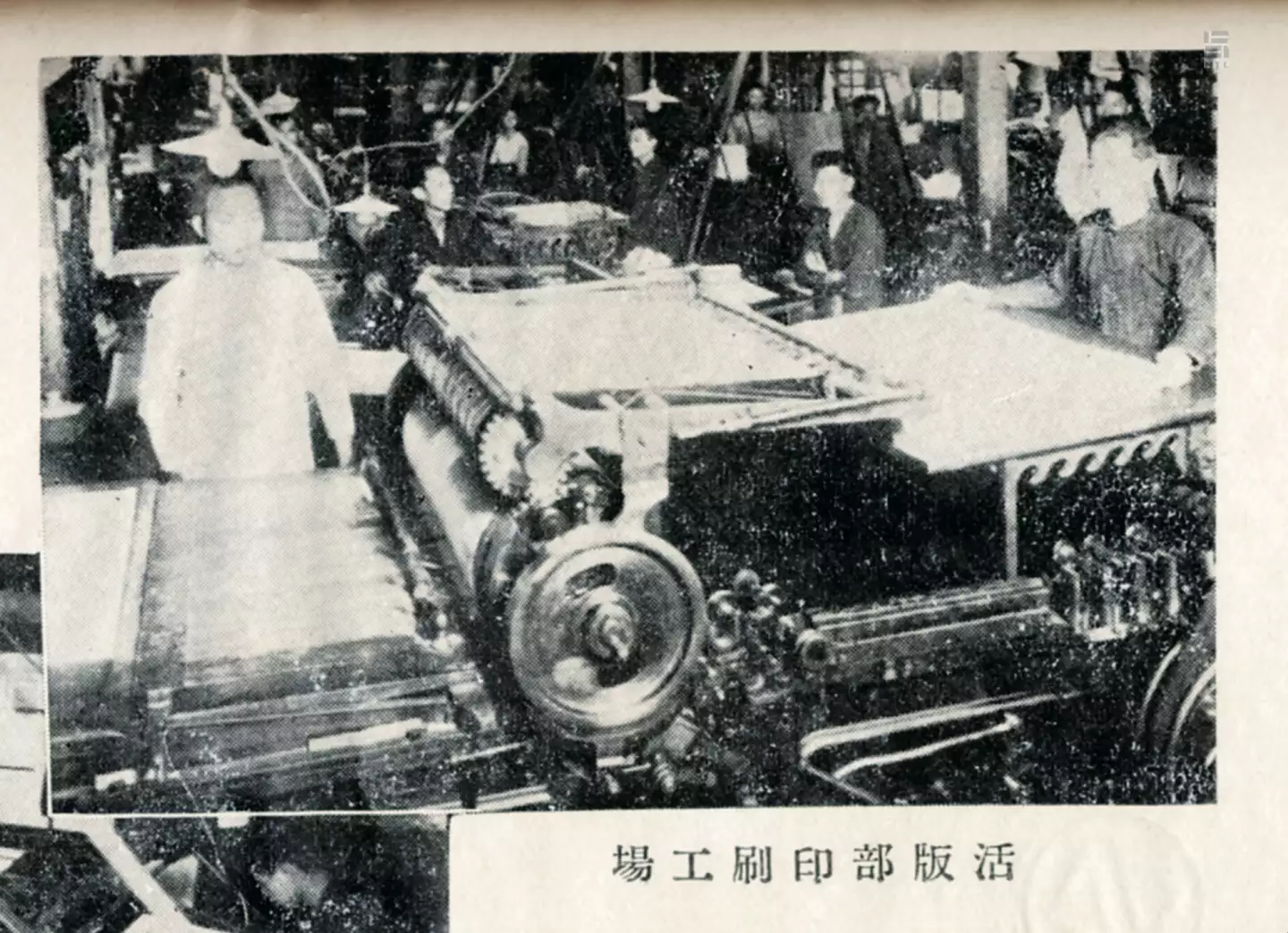

臺灣日日新報社印刷工廠和編輯部。圖片來源:左岸文化提供。

臺灣日日新報社印刷工廠和編輯部。圖片來源:左岸文化提供。 臺灣日日新報社印刷工廠和編輯部。圖片來源:左岸文化提供。

臺灣日日新報社印刷工廠和編輯部。圖片來源:左岸文化提供。 臺灣日日新報社印刷工廠和編輯部。圖片來源:左岸文化提供。

臺灣日日新報社印刷工廠和編輯部。圖片來源:左岸文化提供。活版印刷是預先以鑄造大量的鉛字,作者文稿完成後送進撿字房,熟練的撿字師傅就拿出版模(stereotype),飛快地從字架上挑出鉛字,構成一塊一塊的活版,然後送印。書的意義,是印愈多愈值錢,而且必須一本一本流通。新高堂作為現代書店,就是活字版印書流通的店。不論書來自日本、中國,或是臺灣自印。

臺灣何時引進活字印刷技術?那又是另一段歷史。臺灣第一台進口的活字印刷機,並不是日本人帶來的,而是英國人。光緒六年(1880年)來臺宣道的英格蘭長老教會牧師巴克禮與馬雅各,大費周章募得一部退役的活字印刷機並運到臺灣。巴克禮為此還特地回英國學習撿字排版,終在 1885 年印出臺灣第一份活字印刷品《臺灣府城教會報》。這部活字版印刷機名曰「聚珍堂印刷機」,聚珍就是中國雍正皇帝以來稱呼活字版的美名,這臺珍貴的機器目前存放在臺南長榮中學校史館。

不過這一份傳教用的印刷物流通有限,影響臺灣出版業最大的,還是《臺灣日日新報》。這家半官方的報社,擁有世界水準的印刷設備,一臺與長老教會同款的維多利亞式印刷機、四臺先進的輪轉印刷機、三臺自動活字鑄造機。這些機器不只提供《日日新報》日文版及漢文版的印刷,也有餘力兼營民間委印的業務。

1912 年中華民國政府成立之初,被派來臺灣考察的官員施景琛,在見聞錄《鯤瀛日記》寫下:「旋往參觀臺灣日日新聞報社。報分漢文、和文兩種,日出三萬餘紙。印報之法,先將鉛字板製成紙模,再將紙模鑄成圓形鉛板,嵌入機器,周轉極速。」

活字印刷,不只能比雕版印刷的速度更快、印量更多,連帶也造成書籍流通的市場變革。整個 1910 年代,整個臺灣的印刷技術,讓知識和書籍,都搭配著都市空間流通了起來,真的迎來了一個全新的讀書市場巨浪。

想知道重慶南路如何成為全世界華文圖書出版最重要的一條街嗎?歡迎到《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》探索更多內容!

想知道重慶南路如何成為全世界華文圖書出版最重要的一條街嗎?歡迎到《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》探索更多內容!(本文內容摘自《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步,2019 年出版》,由 左岸文化 授權轉載,並修訂標題。首圖來源:左岸文化提供,未經授權,請勿轉載。)